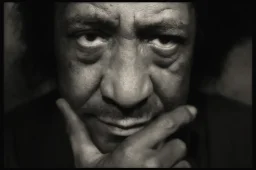

Gabriel García Márquez e la maledizione dei Buendía: dentro Cent’anni di solitudine

- Luglio 07, 2025

- di

- Martina Miriello

“Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle con il dito.”

Con questa frase densa e simbolica si apre Cent’anni di solitudine, capolavoro di Gabriel García Márquez. E già da qui, è chiaro che il lettore sta per entrare in un universo diverso: quello di Macondo, un villaggio immaginario che diventa il centro mitico di una storia familiare lunga sette generazioni.

Questo romanzo, pubblicato nel 1967, è ben più di una semplice narrazione familiare: è una riflessione sulla storia, sul tempo e sulla memoria collettiva dell’America Latina. La storia familiare è intrappolata in un ciclo di ripetizioni, passioni proibite, tragedie e profezie, che si concludono con l’estinzione stessa della stirpe.

Macondo è un mondo mitico, ma fin troppo reale. Al centro della narrazione ci sono José Arcadio Buendía e sua moglie Úrsula, cugini uniti da un amore che temono sia maledetto. Il loro incubo è generare un figlio con la “coda di porco”, una leggenda che diventa metafora di una colpa che si tramanda nel sangue. E in effetti, l’intera stirpe dei Buendía sembra intrappolata in un destino ciclico, dove nomi, errori e passioni si ripetono senza tregua.

Macondo, pur non esistendo sulla mappa, è costruito con una tale ricchezza di dettagli che sembra vero. Il suo isolamento, le sue trasformazioni, le sue tragedie diventano specchio di molte realtà dell’America Latina: dalla colonizzazione alle guerre civili, fino alla disillusione politica.

García Márquez non racconta in modo lineare. Anzi, gioca con il tempo: passato e futuro si intrecciano, la narrazione salta da un evento all’altro come se tutto fosse già accaduto o stesse per accadere. Questa struttura circolare amplifica il senso di destino ineluttabile che avvolge la famiglia Buendía.

Il narratore è onnisciente, ma non neutro: ci guida dentro un mondo dove il magico e il reale si fondono con naturalezza. È il marchio del realismo magico, stile di cui Márquez è diventato il simbolo. In Cent’anni di solitudine, una donna può salire in cielo mentre stende le lenzuola, la pioggia può durare quattro anni consecutivi, e antichi manoscritti possono svelare il futuro già scritto. Ma, come sottolineava lo stesso autore, “non c’è una riga in questo libro che non sia basata sulla realtà”. Ogni episodio, anche il più surreale, affonda le radici in una verità umana, storica o sociale.

Lo stile da cronista a cantastorie epico, rispetto ai suoi primi scritti, Márquez abbandona lo stile asciutto e giornalistico per un linguaggio ricco, poetico, quasi barocco. Questa scelta non è solo estetica: è funzionale. Per raccontare un mondo in cui mito e storia si fondono, serviva una lingua capace di evocare, non solo di descrivere.

È grazie a questa scrittura avvolgente che il lettore si perde, e si ritrova, dentro Macondo. Ogni parola è scelta per far vibrare un senso di meraviglia, ma anche di malinconia. Perché, fin dall’inizio, sappiamo che la storia dei Buendía è destinata a concludersi. E non c’è modo di evitarlo.

Una profezia che si avvera. Il vero colpo di genio del romanzo è che tutto, letteralmente tutto, era già stato previsto. Quando l’ultimo discendente, Aureliano Babilonia, riesce a decifrare i manoscritti lasciati dal gitano Melquíades, scopre che tutto era già scritto. La storia dei Buendía, con i suoi amori, le sue ossessioni e la sua solitudine, era già compiuta ancor prima di iniziare.

È una chiusura perfetta, ma anche inquietante. Perché ci interroga: quanto siamo davvero liberi di cambiare il nostro destino?

Questa rivelazione finale trasforma tutto il romanzo. Il lettore capisce che Cent’anni di solitudine non è solo una cronaca familiare, ma un racconto profetico. La letteratura diventa così non solo rappresentazione, ma rivelazione: una sorta di oracolo narrativo che svela ciò che è già accaduto e ciò che accadrà. Il tempo, in Márquez, non è progressivo, ma circolare. I Buendía non imparano, non evolvono, ma si aggrovigliano su sé stessi, schiacciati da nomi identici, caratteri ripetuti e da un’ossessione genealogica che li condanna. L’ultimo Aureliano, finalmente nato davvero con la temuta “coda di porco”, non è solo un bambino mostruoso: è il sigillo della maledizione compiuta, la prova tangibile che la profezia era vera.

Il romanzo si chiude con queste parole memorabili:

“Perché le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra.”

È una frase che risuona come una condanna eterna. Non c’è redenzione, non c’è salvezza. La solitudine dei Buendía non è solo affettiva: è ontologica, inscritta nella loro identità. Sono stati creati per vivere e perdersi in un mondo chiuso, destinati a dissolversi con esso.

Questo finale ha un effetto dirompente. Quando il lettore scopre che tutto era già scritto, ogni pagina precedente cambia di senso. Non era solo narrazione, ma divinazione. Non era solo realismo magico, ma magia narrativa: Márquez ci ha fatto vivere in un universo dove il tempo è un libro già chiuso, che possiamo solo leggere fino alla fine senza poter cambiare nulla.

Perché leggere oggi Cent’anni di solitudine?

Cent’anni di solitudine è uno di quei romanzi che non solo raccontano una storia, ma insegnano a vedere il mondo in modo diverso. Un’opera che parla del passato, ma che continua a dire molto sul presente: sull’identità, sulla memoria, sull’impossibilità di sfuggire a ciò che siamo. Cent’anni di solitudine è un romanzo-mondo, una parabola sull’inevitabilità della storia e sull’illusione del progresso. Con la sua prosa visionaria e la sua struttura ciclica, Gabriel García Márquez ha creato un’opera capace di fondere mito e storia, personale e collettivo, quotidiano e straordinario. È una lettura che lascia il segno, perché ci ricorda che anche nella magia c’è una verità profonda e ineluttabile.

È un viaggio attraverso la poesia, il sogno e la tragedia. Un invito a guardare oltre l’apparenza, dove il fantastico e il reale si incontrano. Un libro che, una volta letto, non si dimentica più.