50 anni di Fantozzi

- Luglio 21, 2025

- di

- Valerio Cavriani

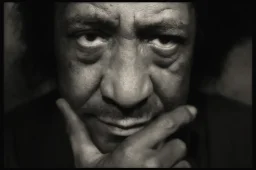

Nel 1975 usciva al cinema il primo Fantozzi, pellicola cinematografica che metteva di fronte al grande pubblico il goffo ragioniere nato dall’idea di Paolo Villaggio. Questo “omino”, come definito da Villaggio in un’intervista dello stesso anno, è diventato uno dei personaggi più conosciuti e citati dal pubblico italiano. Ridicolizzato all’inverosimile, condannato ad una vita invisibile e proiettata verso l’insuccesso totale, la figura del ragionier Fantozzi nasconde qualcosa di estremamente amaro, ovvero ciò che Marx definisce l’alienazione dell’uomo nella società dei consumi, intesa come espropriazione della dignità umana.

Il famosissimo impiegato deve infatti sottostare alle regole ferree e illogiche della “megaditta”, dove non vi è un dirigente, ma un “megadirettore galattico”, quasi un sovrano, che esercita sui propri dipendenti un controllo dispotico e umiliante.

L’esagerazione, contraddistinta da un abbondante uso dell’iperbole, contraddistingue tutta la narrazione, travalicando spesso anche i limiti dell’assurdo, come la paura di Fantozzi di essere crocifisso in sala mensa per aver rotto una vetrata, nel tentativo di una ribellione impossibile.

Il personaggio creato da Villaggio ha accompagnato, in maniera trasversale, tutte le generazioni dagli anni Settanta ad oggi, facendo ridere milioni di italiani ma, al tempo stesso, permettendo loro di riconoscere sé stessi in una società che li rendeva, un passo alla volta, sempre più spettatori passivi del mondo.

La condizione impiegatizia di Fantozzi rappresenta l’immobilità sociale imposta dal consumismo di massa nell’Italia del successo economico; egli è, come lo si potrebbe definire oggi, con un po’ di invidia, un benestante, con un lavoro salariato, una macchina di proprietà e un modesto appartamento dotato di tutte le comodità che un impiegato si può permettere. Può permettersi di trascorrere periodi di villeggiatura ogni anno. Ma non è felice, nel suo personaggio, Villaggio, sceglie di non rappresentare un uomo realizzato, come invece la società del suo tempo vorrebbe idealizzare la figura dell’italiano medio.

Consapevole della propria condizione, come si evince dalle parole del narratore onnisciente, il ragionier Fantozzi non può scalare la propria condizione sociale, non può ribellarsi alle regole della “megaditta” e del suo tempo storico (anche se lo vorrebbe fare), gli rimane solamente, per non essere socialmente escluso, la possibilità di accettare amaramente l’infelicità che contraddistingue, citando Max Weber, il prestigio sociale e l’onore del proprio ceto.

Da noi, che viviamo il XXI secolo, la società in cui si trova incatenato il ragionier Fantozzi viene spesso vista con nostalgia, come un periodo florido in cui la vita era migliore, semplice e tranquilla. Al contrario, il mondo di Fantozzi, seppur diverso, non è lontano dal nostro.

La società che ci appare come solidale e civile è invece spregiudicata ed egoista; i colleghi di Fantozzi, anche se condividono esperienze che sembrano farli apparire come un esempio di team working, sono estremamente individualisti, pronti a schiacciare il loro vicino di scrivania, magari appena dopo averlo elogiato, per conservare il proprio benessere.

La serie di Fantozzi, che in apparenza sembra comica, nasconde una profonda critica sociale, una messa in guardia contro gli schemi che governano un mondo che gira al contrario dove, citando ancora Paolo Villaggio, l’umanità raggiungerà, forse, l’uguaglianza solo alla fine della sua evoluzione.

Del resto, osservando la società contemporanea, la figura del ragionier Fantozzi, decontestualizzandola ed eviscerandola dei tratti tipicamente storico-ambientali appartenenti al suo tempo, svolge ancora dopo 50 anni il suo ruolo di allarme verso un mondo che, seppur in maniera diversa, funziona ancora disumanamente.